|

合成孔徑雷達干涉技術(D-InSAR) |

|

|

|

合成孔徑雷達干涉技術(Interferometry Synthetic Aperture Radar, InSAR )是利用重複軌道的方式,獲取不同時間同一地區的SAR影像,以SAR影像中所儲存的複數資料中之相位(Phase)值來粹取出地表的三維資訊,並利用空載及衛星的SAR感測器在側視的幾何條件下,以干涉技術(Interferometry)獲得地表的高程 ... |

|

|

|

|

合成孔徑雷達干涉技術(Interferometry Synthetic Aperture Radar, InSAR )是利用重複軌道的方式,獲取不同時間同一地區的SAR影像,以SAR影像中所儲存的複數資料(Complex Data)中之相位(Phase)值來粹取出地表的三維資訊,並且利用空載及衛星的SAR感測器在側視的幾何條件下,以干涉技術(Interferometry)獲得地表的高程資料。 |

|

|

|

|

|

圖1 雷達干涉幾何示意圖 |

|

|

合成孔徑雷達差分干涉法(Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar, D-InSAR) 是用來量測目標物的微量移動,例如變遷偵測。其為利用不同時期的兩幅InSAR干涉圖相減消去原始地形效應後,得到純粹因地形變形所產生的相位值。這個技術可提供至幾個公分級或更少的相對精度。 |

|

|

|

|

|

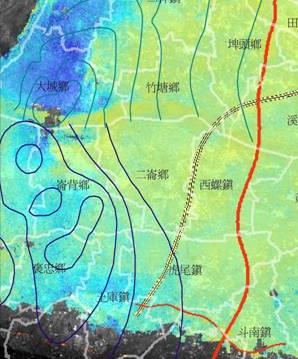

圖2 1997年InSAR乾季地表變形速率與水準檢測年平均下陷比對 |

|

|

|

|

|

圖3 (A) 台南地區的地形圖及構造單元。黃色三角形表示GPS測站位置,黑點表示水準測量點。1為台南斷層,2為後甲里斷層,3為中洲斷層。I為台南台地,II為大灣低地,III為中洲台地。地形剖面切過台南台地。(B) B-A干涉圖(910天,ha=80.1公尺)。(C) F-A干涉圖(1610天,ha=103.6公尺)。 |

|

|

|

|

|

圖4 (A) 沿圖三AA’剖面的5條相位回復圖。(B)沿著AA’剖面,比較GPS、D-InSAR的垂直位移資料及精確的水準測量結果。綠色帶為5條剖面的標準差,顯示在大灣低地(見圖3)的標準差大。TF:推測的台南斷層。CF:推測的中洲斷層。 |

|

|

|

|

|

圖5 拆解地形相後的視衛星方向累進位移(SRD)干涉圖。(B) 沿著主要斷層上與滑脫帶相關的pop-up模型,推測斷層的滑動速率。 |

|